Midis de l'ARES

- Details

À l’aube de la connaissance sur la digitalisation de l’enseignement supérieur et des évolutions récentes dans les discours sur la formation continue, penser l’avenir et imaginer un lieu où l’apprentissage tout au long de la vie serait central, tant dans les décisions politiques et académiques que dans le quotidien des citoyens, est l’exercice mené par une équipe interdisciplinaire de recherche centrée sur la formation des adultes, qui propose de nous emmener en voyage.

- Details

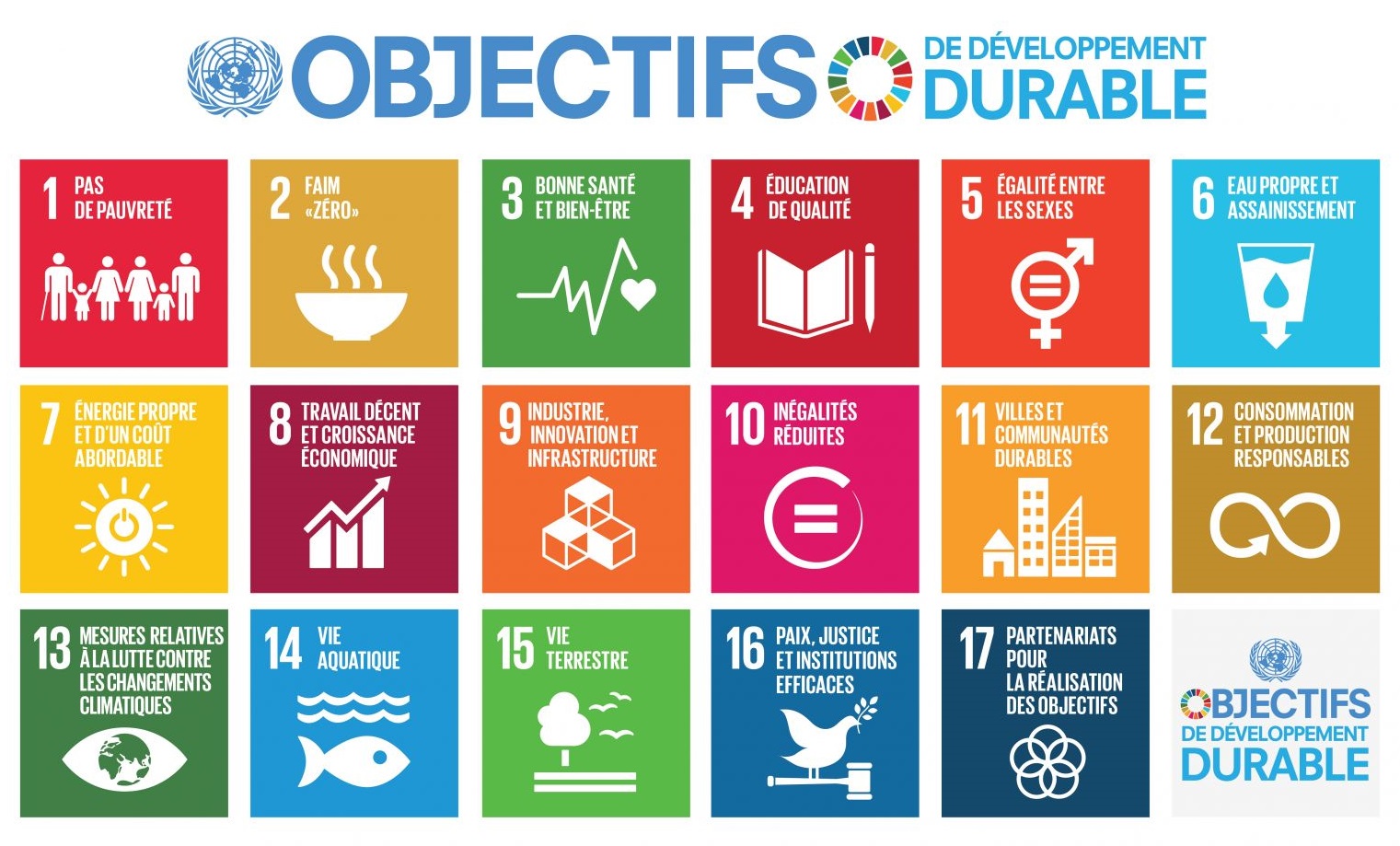

Le quatrième objectif de l’Agenda 2030 des Nations unies pour le développement durable consiste à « assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d’égalité, et à promouvoir les possibilités d’apprentissage tout au long de la vie ». Pour l’atteindre, les États sont invités à encourager l’éducation citoyenne, qui passe notamment par l’éducation à la citoyenneté mondiale (ECM), et à faire en sorte que, d’ici à 2030, « tous les étudiants acquièrent les connaissances et les compétences nécessaires pour promouvoir le développement durable ».

- Details

Le 1er janvier 2016 entrait en vigueur l’« Agenda 2030 », un ambitieux plan d’actions onusien décliné en 17 objectifs de développement durable (ODD) universels à atteindre dans les quinze ans. Intitulé « Transformer notre monde : le Programme de développement durable à l’horizon 2030 et avec le mot d’ordre « Leave no one behind », ce nouvel agenda international entend « engager le monde sur une voie durable, marquée par la résilience » en conciliant les trois dimensions du développement durable : économique, sociale et environnementale.

- Details

La dimension « ouverte » de la recherche et de la communication scientifiques est, depuis plusieurs années, identifiée comme un réel enjeu de société. Multiforme, l’Open Science touche à la fois la recherche (Open Data), l’enseignement (Open Education), la recherche-développement (Open Innovation), mais aussi la publication et l’édition scientifiques (Open Access). Cette nouvelle manière, plus démocratique, de « faire science », remet, à son tour, en question, une série d’autres modèles connexes, comme l’évaluation de la recherche ou la façon dont on accède aux publications et à quel(s) prix…

- Details

La dimension linguistique – en particulier l’organisation de programmes en anglais – occupe une place de plus en plus importante dans les stratégies d’internationalisation des établissements d’enseignement supérieur. La langue est effectivement perçue comme essentielle en termes d’attractivité internationale des étudiants, des chercheurs et enseignants. Mais de nombreux défis se posent, lesquels vont bien au-delà des relations internationales.

Suivez-nous

ACADÉMIE DE RECHERCHE

ET D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Rue Royale 180

1000 Bruxelles

Belgique

T +32 2 225 45 11

info@ares-ac.be